附件为18页word文件。

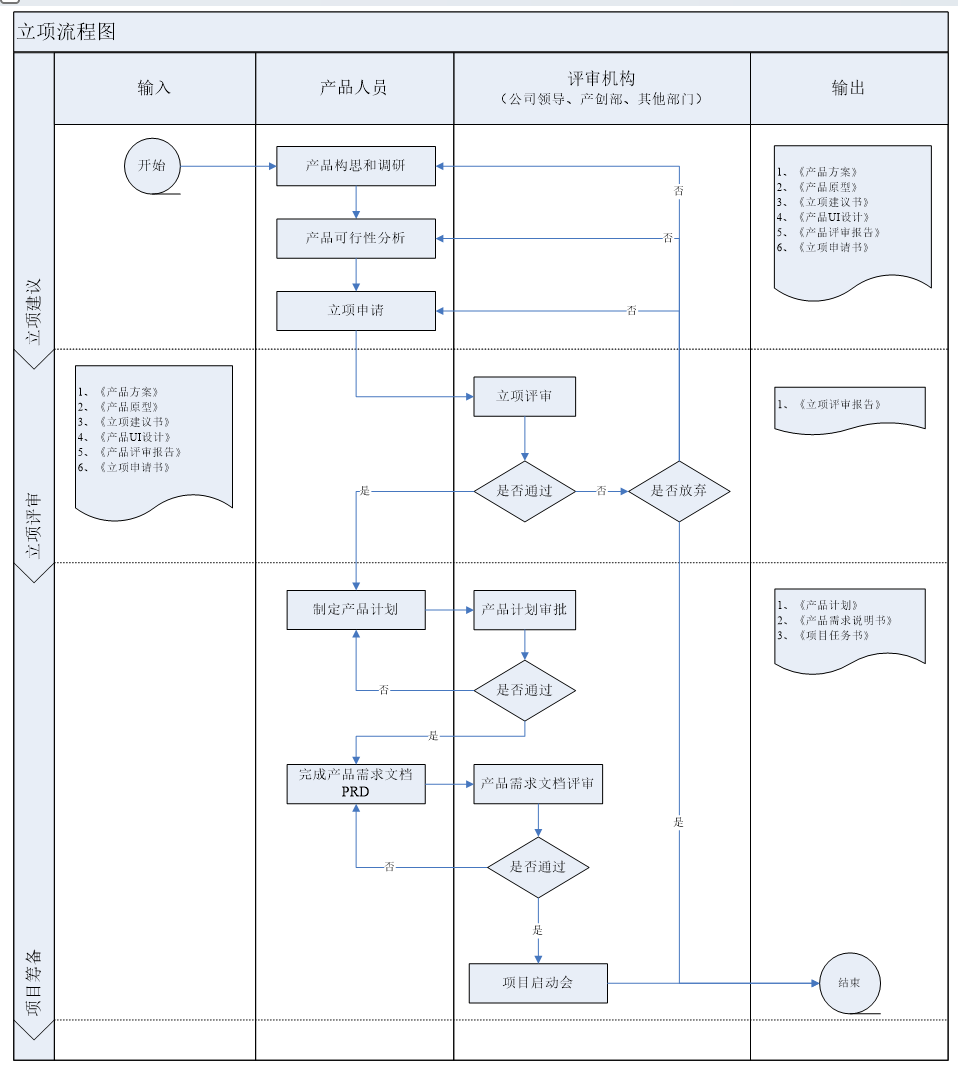

一、立项管理:从战略构想到科学决策

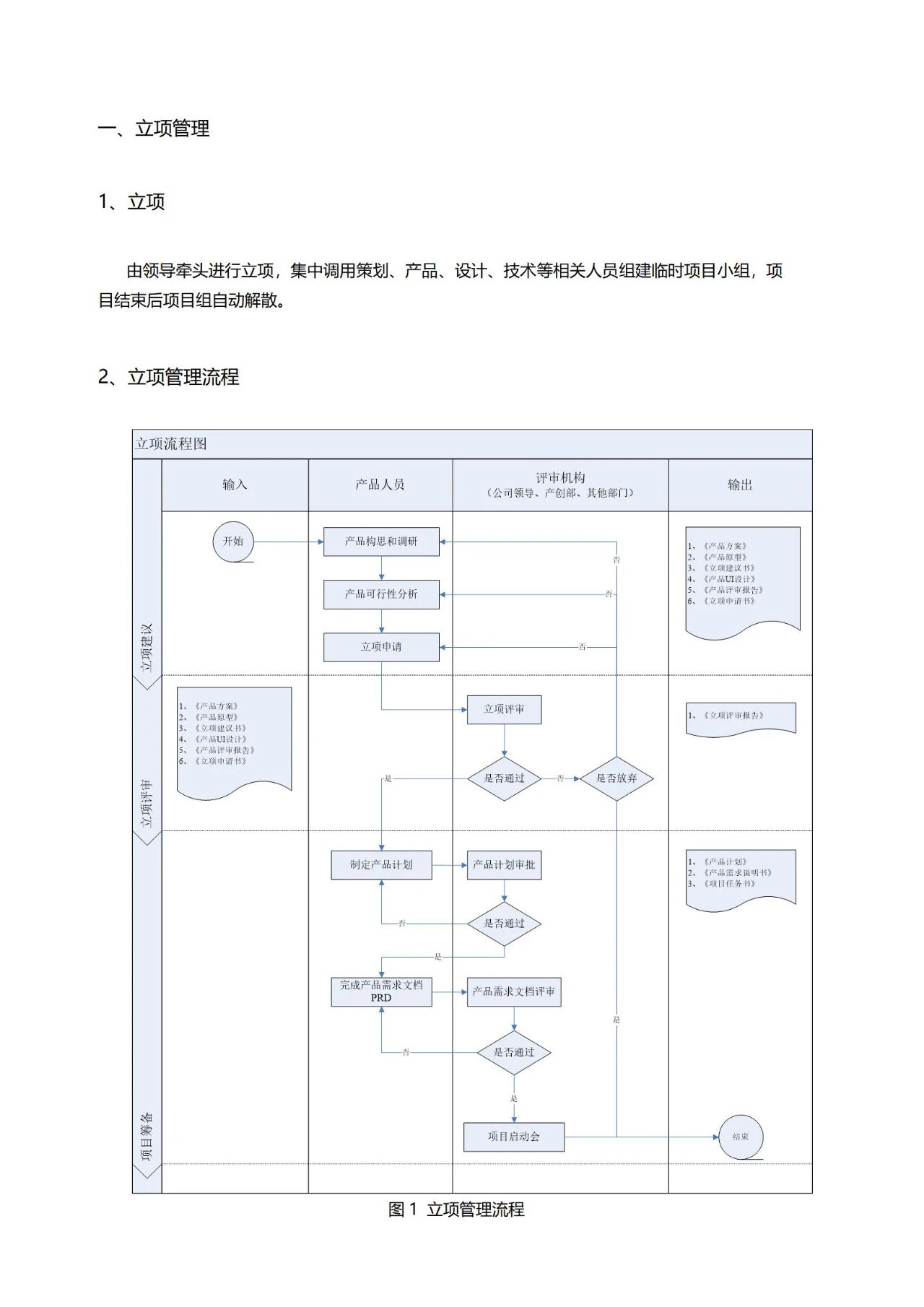

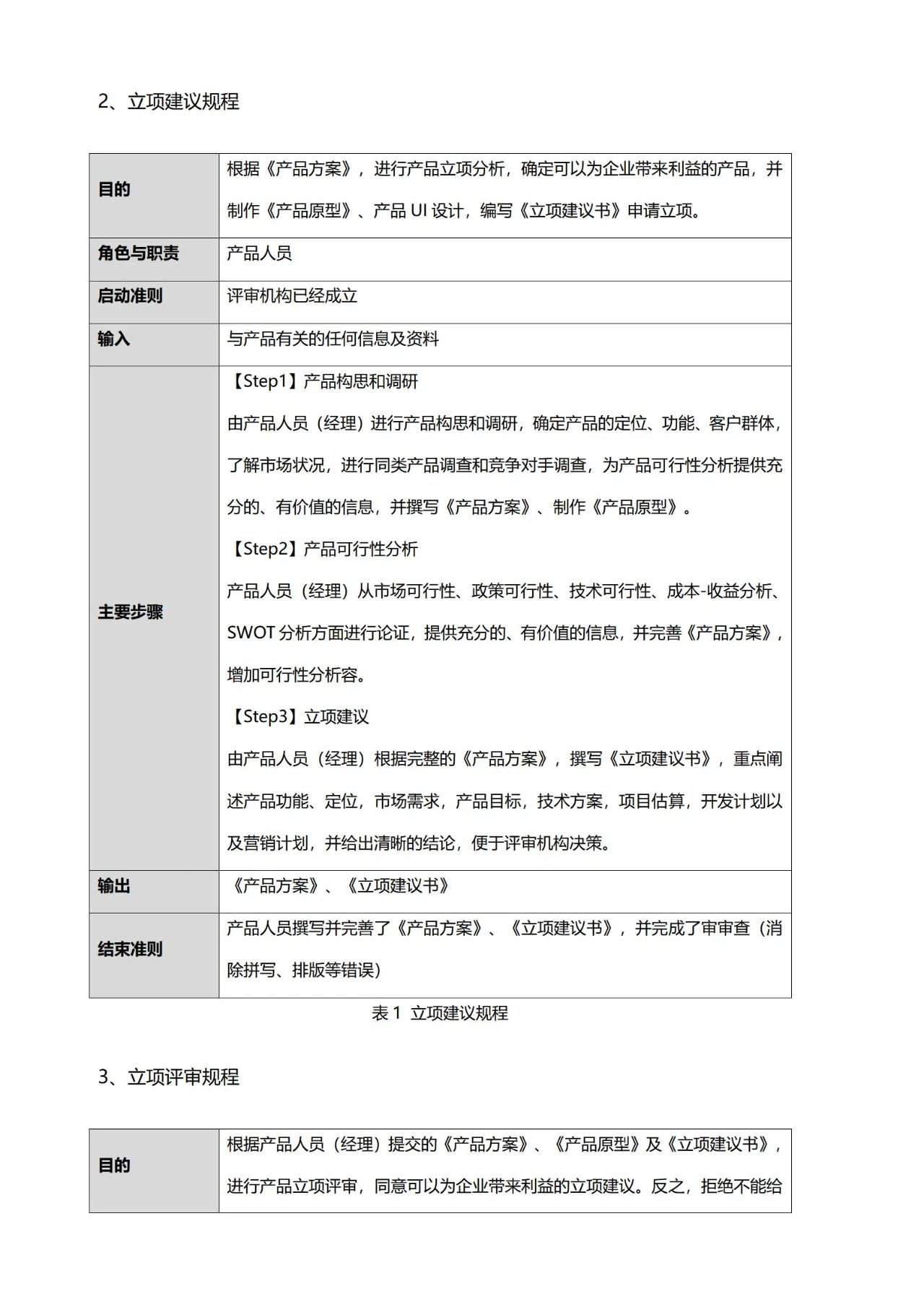

立项是整个项目管理的起点,其本质是用有限资源投向最有价值的方向。在这一阶段,企业需要完成三类关键工作:

-

战略匹配与价值判断:通过产品人员的构思、调研与可行性分析,确保项目目标与企业战略一致,并具备市场潜力和技术可行性。

-

制度化的决策机制:立项评审由跨部门评审机构执行,并引入投票表决与高层终审机制,既保证了科学性,也保留了企业高层的“一票否决权”。这种双重机制既防止了盲目立项,又确保了资源聚焦。

-

启动条件的闭环:从《产品方案》到《立项建议书》,再到《立项评审报告》,形成了完整的决策链条,避免了因材料不充分而导致的仓促立项。

立项阶段的核心价值在于,用制度化流程降低项目失败的先天风险,把控好“方向是否正确”的根本问题。

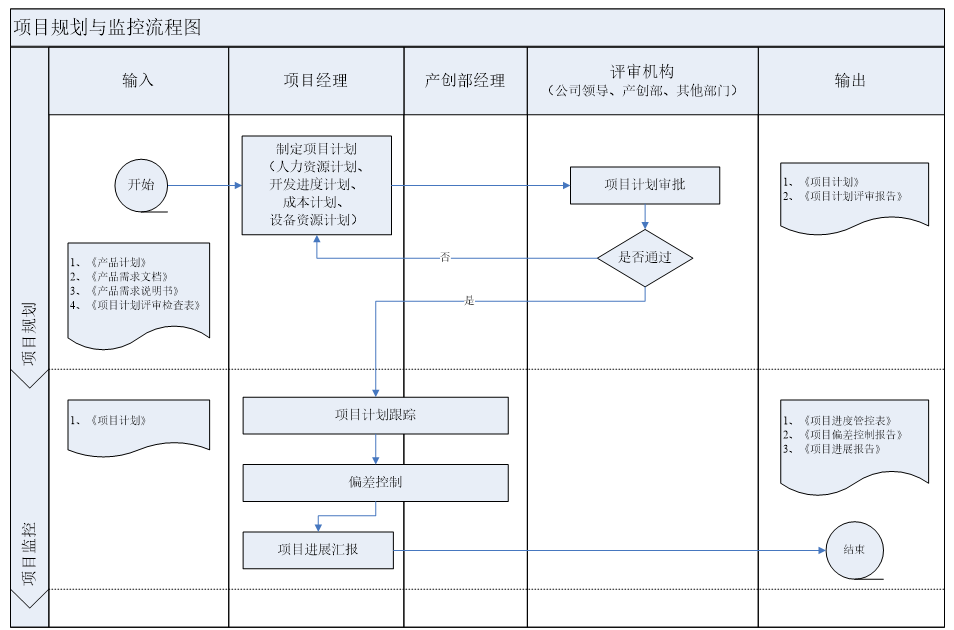

二、项目规划与监控:将愿景转化为可执行路径

一旦立项通过,项目就进入了执行准备期。此时的核心任务,是把战略愿景转化为具体的执行蓝图。

-

系统化的计划编制:从目标与范围界定,到人力、财务、进度、资源配置,再到下属计划(质量、测试、配置管理),形成了一份全面的《项目计划》。其强调“可实现、可验证”,避免了“空洞目标”。

-

严格的审批与约束机制:项目计划须经多级审批,并在公司领导签字后正式生效。这意味着任何调整都需要制度化的重新审批,避免计划随意更改。

-

动态跟踪与偏差管控:通过《项目进度管控表》和《项目进展报告》,将计划与实际对比,进而进行偏差分析。特别是当进度或费用偏差超过20%时,必须触发纠正机制,确保项目不失控。

这一模块的实质,是把“项目要做什么”转化为“如何具体去做”,并通过监控与纠偏,保证执行路径的可控与稳健。

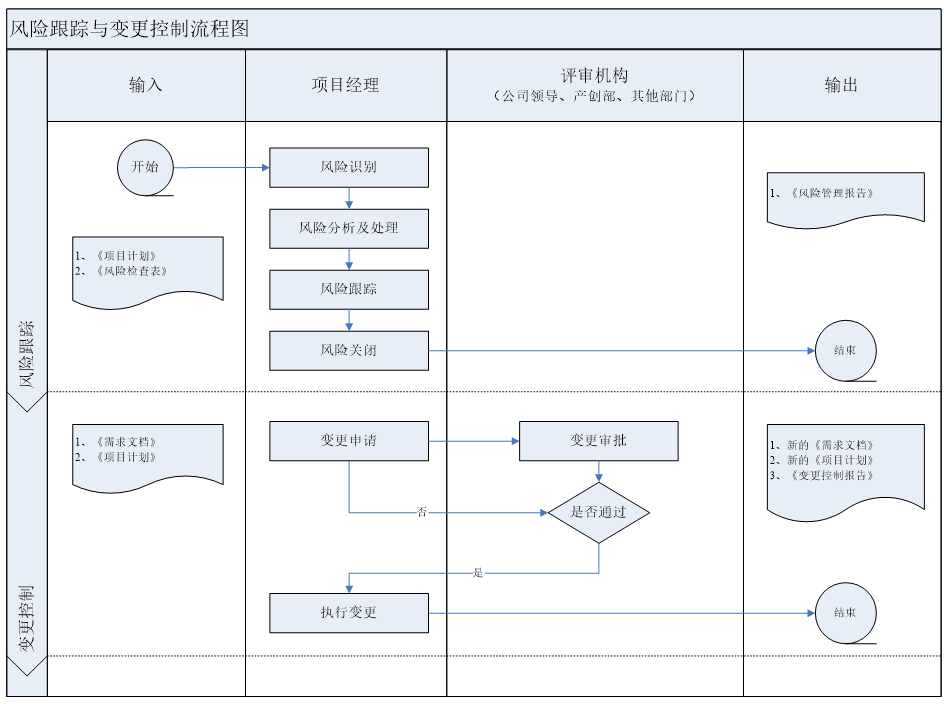

三、风险跟踪与变更控制:在不确定性中保持稳态

项目执行过程中,不确定性和变化是常态。如何在动态环境下保持项目稳态,是第三个模块的核心目标。

-

风险管理的主动性:通过定期风险识别和评估,形成《风险管理报告》,并要求对风险系数超过阈值的情况必须制定减缓措施。这种机制使得风险管理从“被动应对”转变为“主动预防”。

-

变更管理的制度化:变更不再是随意的调整,而是一个由项目经理提出、部门经理审核、公司领导批准的严格流程。无论是需求变化、进度偏差,还是外部环境调整,都必须通过《变更控制报告》留痕并重新审批。

在这一模块中,规范的价值在于,避免了风险被忽视、变更被滥用,确保项目在复杂环境下仍能保持可控与合规。

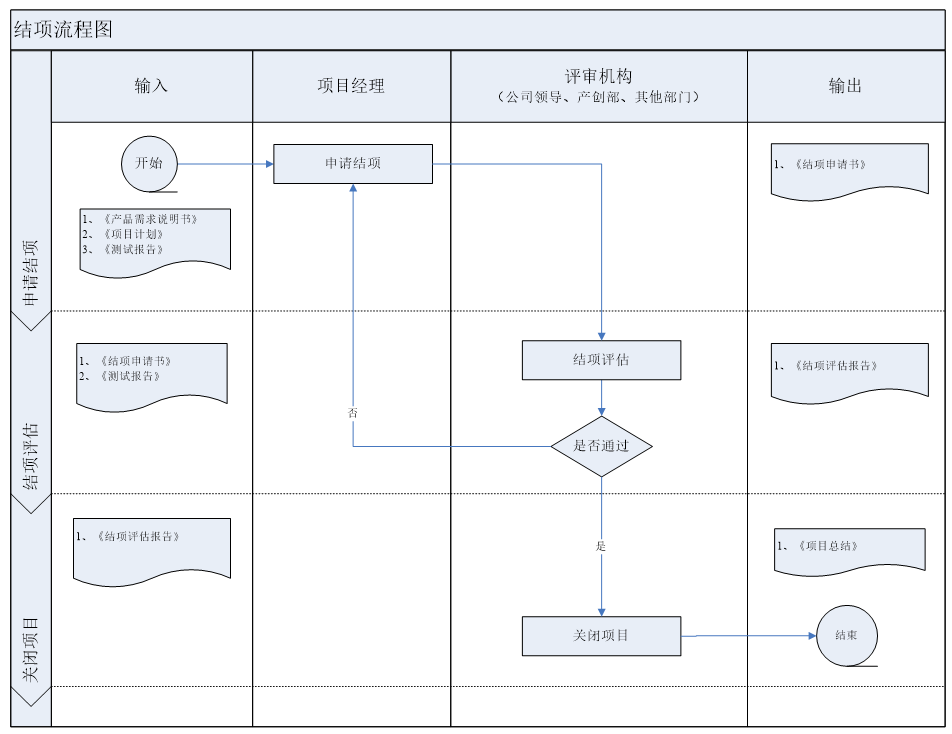

四、结项管理:以复盘驱动知识与价值沉淀

项目的结束并不意味着管理的终止,而是进入了价值兑现与知识沉淀的阶段。

-

成果交付与资源释放:通过《结项申请书》和《结项评估报告》,确认项目目标完成情况,清算资金、设备等资源,并将工作移交维护团队,完成从“开发”到“运维”的交接。

-

价值评估与经验复盘:结项评审不仅仅关注进度与质量,更强调市场价值、成本效益和技术积累。通过系统化的经验总结,企业能够把项目经验转化为可复用的知识资产。

-

形成组织学习机制:在《项目总结》中沉淀出的经验与教训,将成为后续项目规划的输入,推动企业实现项目管理的持续改进。

结项阶段的真正意义在于,让一次性的项目经验变成可复用的组织能力,从而形成“做一个项目、成长一分”的长期积累效应。

五、18页干货Word

EA之家 » 项目管理规范标准:项目管理全生命周期的结构化实践,附18页word完整说明