附件为47页可编辑PPTX文件。

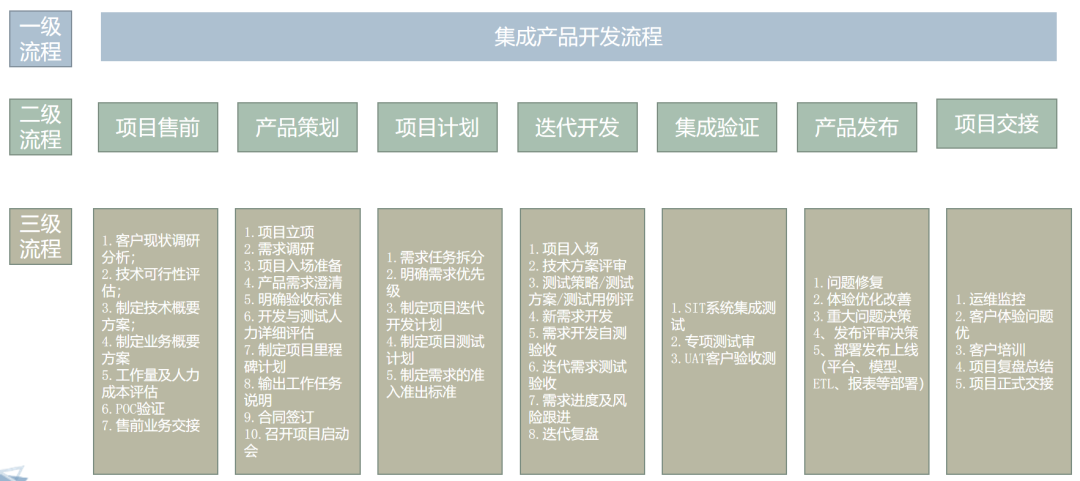

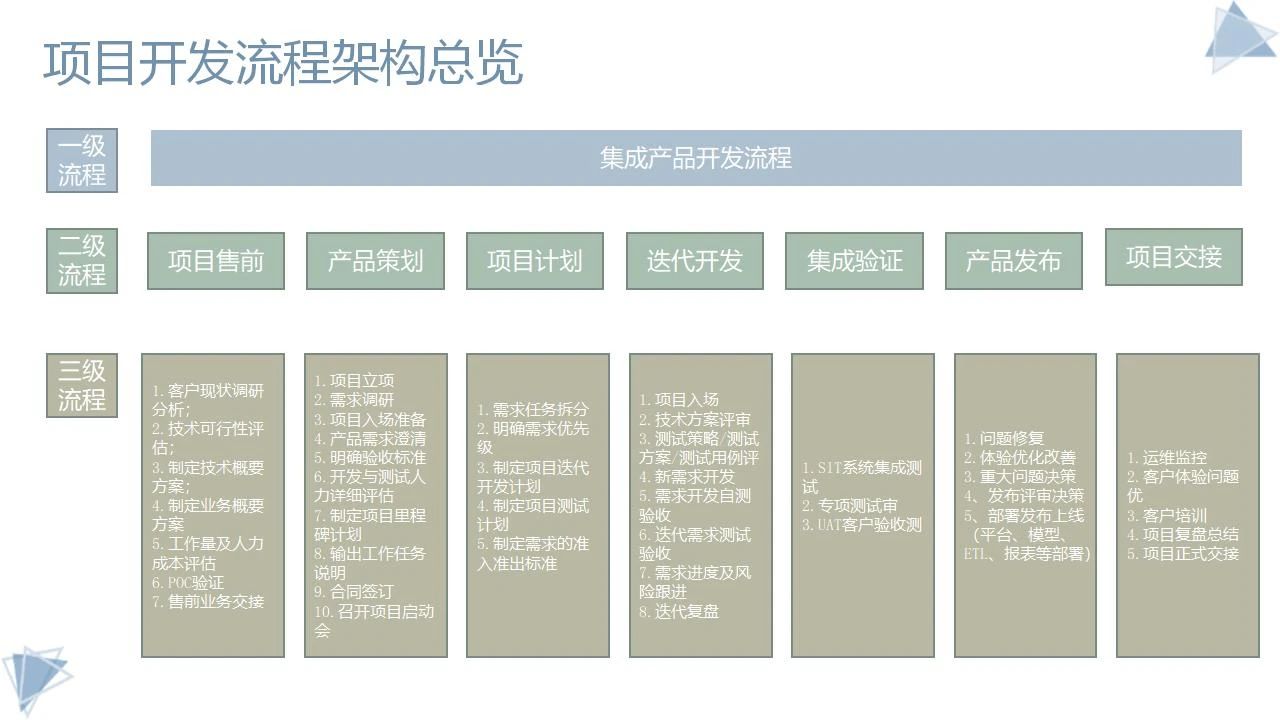

一、端到端流程架构的整体逻辑

以“售前—策划—计划—迭代开发—集成验证—产品发布—项目交接”为主线,形成从机会识别到交付闭环的完整链路。它的独特之处在于“三层分解”设计:

-

一级流程:顶层视图,描绘七个阶段。

-

二级流程:细化关键步骤,如售前阶段的调研、方案、评估。

-

三级流程:落实到可执行动作,如“准入准出标准”“测试用例评审”等。

这种分解方式最大的价值在于 保证战略、战术、执行三层的一致性。企业中很多流程常常停留在“写在PPT上”的一级流程,通过二三级的穿透设计,确保了上层目标能落实到每一条工作任务。

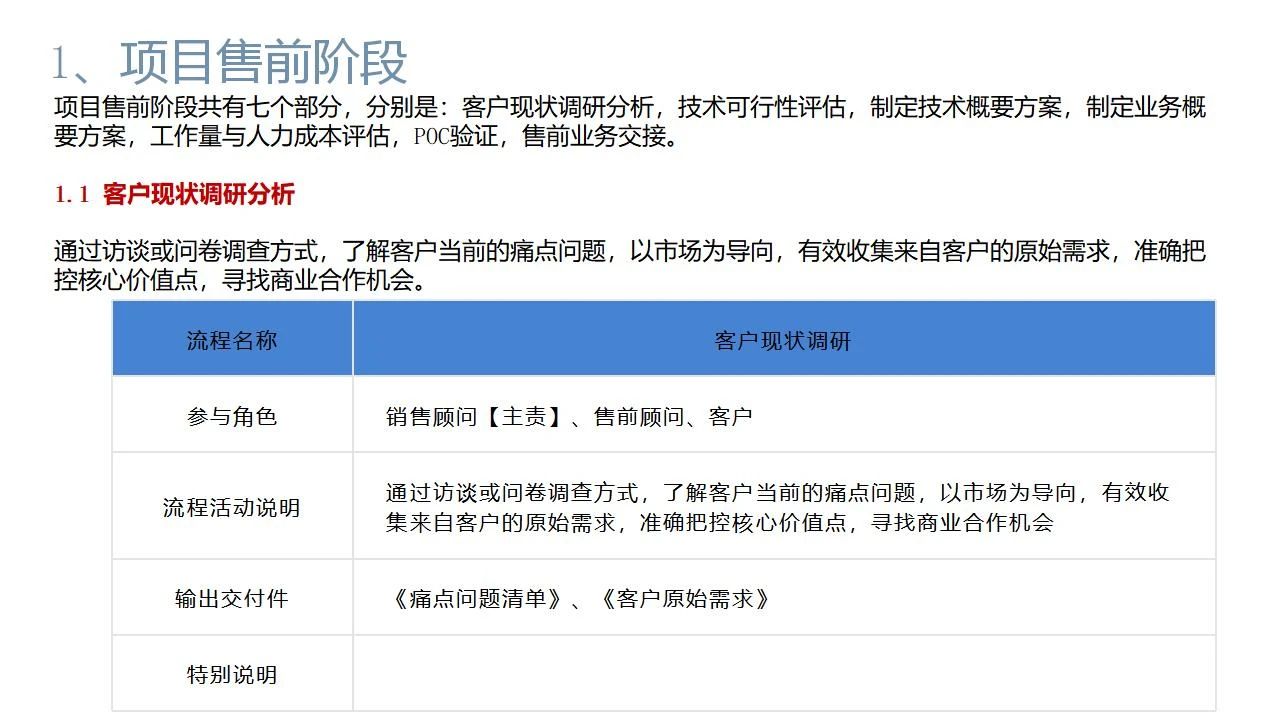

二、售前阶段:前置把关与风险收敛

售前环节设计了调研、可行性评估、概要方案、成本评估、POC 验证、交接六个动作。它的专业价值有两点:

-

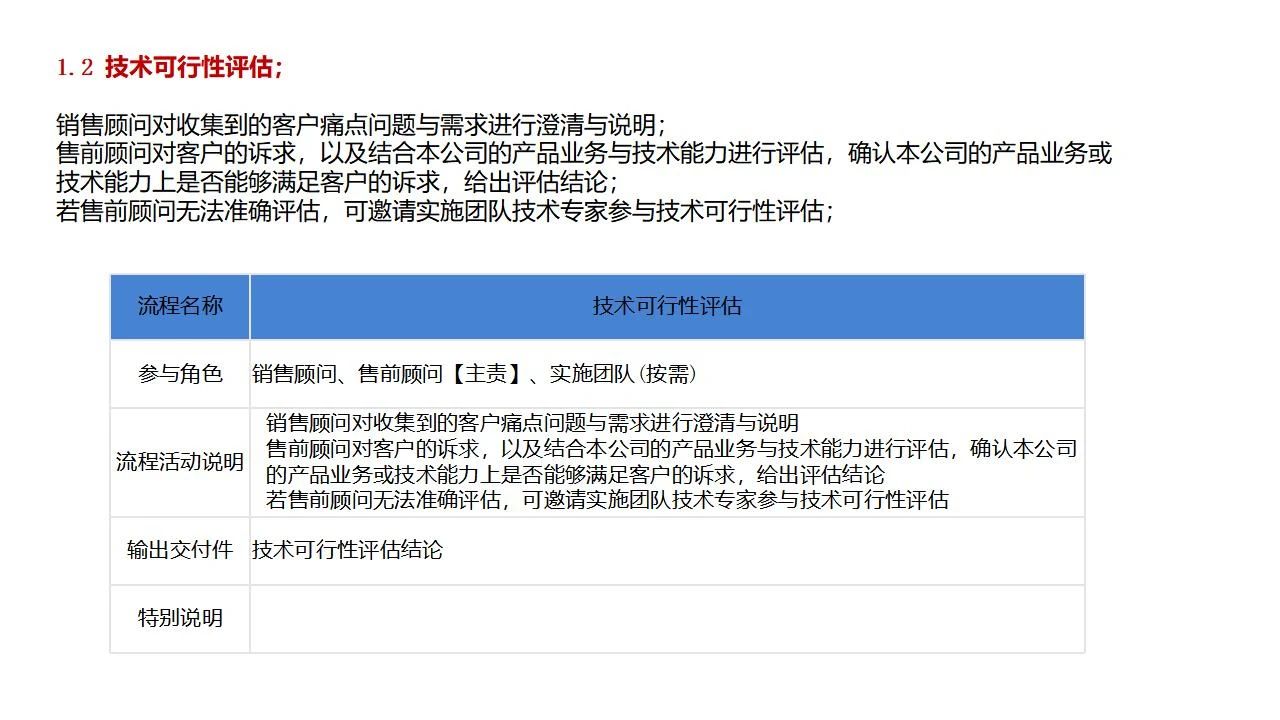

把控机会质量:通过客户现状调研和技术可行性评估,避免了“需求模糊就匆忙立项”的风险。

-

形成初始资产:技术概要方案、业务概要方案和POC资料,不仅是销售阶段的交付物,更是后续策划的输入条件。

这里的细化点在于:人力成本评估时预留30%-40%的缓冲。很多公司忽视这一点,导致后期工期和预算屡屡失控。这份架构把缓冲量显性化,是一种成熟的风险管理思维。

三、策划阶段:需求澄清与目标共识

策划环节的核心在于 立项、需求调研、入场准备、需求澄清、验收标准设定。

-

需求调研与澄清:允许在调研过程中对需求点进行动态补充,这是应对客户需求变化的一种务实做法。

-

验收标准前置:项目一旦缺少统一的验收标准,往往会在结项时爆发争议。这里明确将“验收标准”写在策划阶段,确保双方在一开始就有共同的结果定义。

细化来看,“输出工作任务说明书”的要求尤为关键。它不仅是合同谈判的基础,更是一个 多维约束文件:涵盖项目背景、目标、范围、组织结构、问题与变更机制。这种全面性在实际交付中能显著降低扯皮。

四、计划阶段:颗粒度与优先级管理

计划环节聚焦于需求任务拆分、优先级排序、迭代与测试计划、准入准出标准。

-

任务拆分:强调按 Epic → Story → Task 三层进行。这避免了“需求过大不可执行”的问题,也是项目管理与研发管理的衔接点。

-

优先级排序:不仅考虑客户价值,还纳入实现难度与风险维度。这种“三视角排序”方法,能让团队在有限人力下实现最大化价值交付。

-

准入准出标准:这是质量关口的关键创新,明确了何时能进入测试、何时能合入主干。它让流程管控由“经验驱动”转向了“规则驱动”。

这一阶段的难点在于 平衡客户价值与实现难度。很多团队往往只看客户价值,忽视了研发能力边界,导致计划“画得很美,落地很难”。文件通过“三视角”设计有效缓解了这一矛盾。

五、迭代开发:小步快跑与过程透明

迭代环节包含入场、方案评审、测试方案评审、开发、自测、测试验收、风险跟进、复盘。

-

方案评审的闭环机制:不仅开发基于评审后的方案,测试也同步基于该方案设计测试用例,减少了“理解偏差”。

-

风险跟进:通过可视化看板、每日站会、合规性审计来跟踪。这保证了团队能实时掌握进度与风险,而不是“到最后才发现延误”。

-

复盘机制:要求收集团队“好与坏”的反馈,并落实到责任人认领和改善计划。这让迭代不只是交付需求,更是组织学习的循环。

细化亮点在于:复盘不是口头总结,而是基于度量数据(需求完成率、遗留问题、变更次数等),把数据与感性经验结合,真正形成改进依据。

六、集成验证与产品发布:质量闸门

在验证环节,设置了三道测试:

-

SIT 系统集成测试:保证功能间交互正确。

-

专项测试:关注性能、兼容性、安全性等非功能指标。

-

UAT 客户验收:从客户视角确认交付成果。

发布环节则通过问题修复、体验优化、重大问题决策、发布评审、上线部署五步走,建立了一种“上线前最后的防火墙”。尤其是 发布评审决策,邀请多方干系人共同评估,避免了上线质量由某一方“拍脑袋”决定。

难点在于 处理遗留问题的决策机制。文档明确:根据严重性、价值、技术难度综合评估,决定是“后续优化”还是“紧急攻关”。这比单纯“是否上线”更符合复杂项目的现实。

七、交接与复盘:从交付到演进

最后的交接环节不仅有运维监控和客户培训,还特别强调 复盘总结 与 客户满意度调查。

-

复盘总结:以“回顾目标—评估结果—分析原因—总结规律—制定行动”五步为核心,推动组织能力进化。

-

满意度调查:这是客户反馈的最后一环,不仅反映项目结果,也为公司口碑和后续商机提供了关键输入。

这里的价值在于,项目交付不再是“交付即结束”,而是 交付即开始。它将项目过程转化为资产,将客户反馈转化为改进源泉,让项目管理走向“组织学习”。

八、47页PPT可下载

EA之家 » 软件项目管理开发流程架构深度解读——基于端到端流程的专业细化分析,附件材料47页PPT