附件为75页PDF

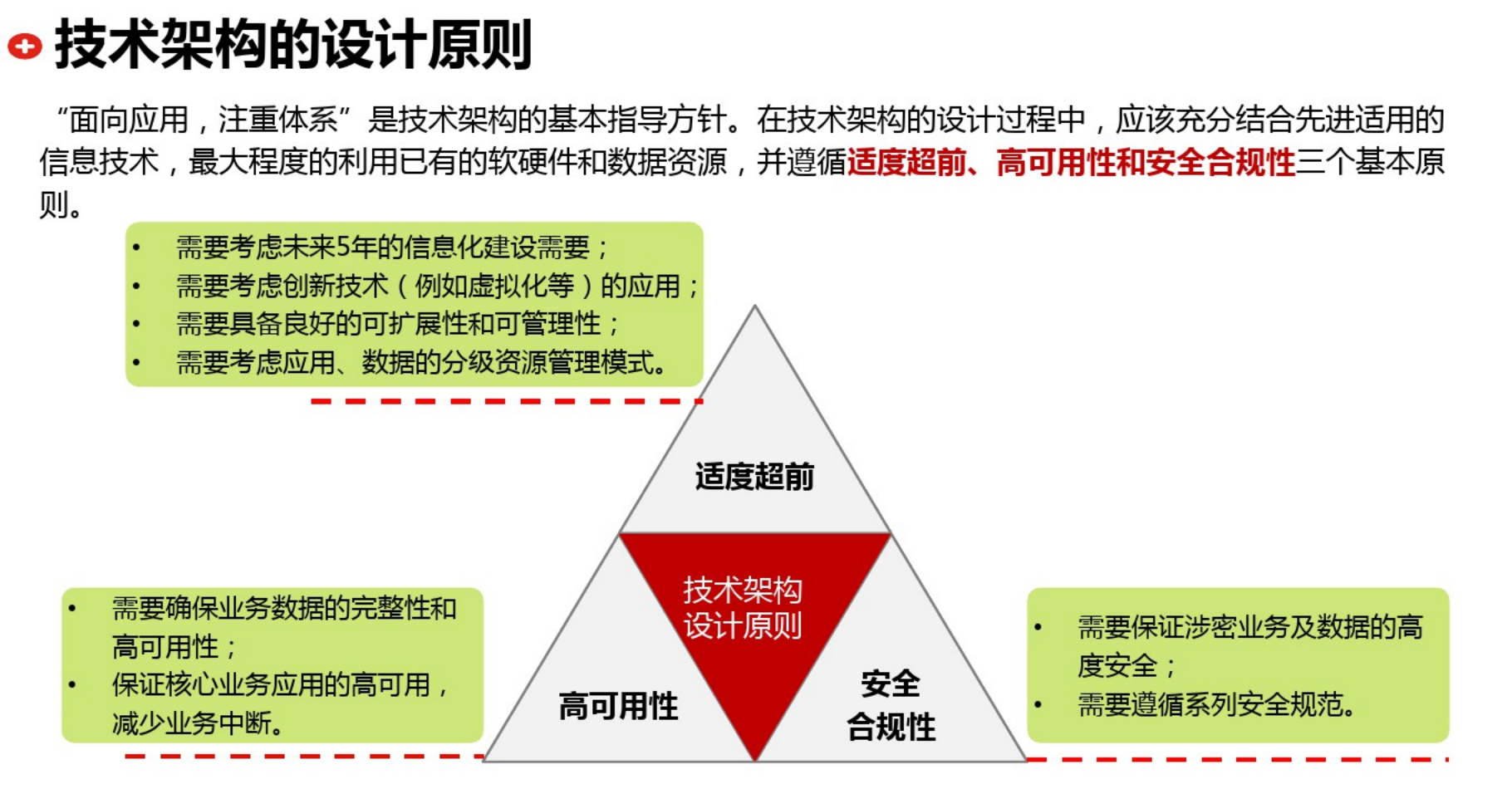

一、设计原则:战略约束与工程底线的统一

技术架构设计并不是孤立的IT工程,而是战略目标、业务需求与技术实现的统一体。其三大核心原则体现了企业在数字化转型中的底线与取舍逻辑。

-

适度超前:战略视野下的架构前瞻性

技术架构必须具备一定的超前性,但又不能脱离现实。所谓“适度”,是要在战略牵引下,为未来三到五年的业务扩展、技术演进预留空间。比如在云原生场景中,不能只满足现有单体系统的迁移,还要兼顾容器编排、边缘计算、AI赋能等潜在需求。前瞻性不仅体现在技术选型上,更体现在架构治理与扩展能力的设计中。 -

高可用性:支撑业务连续性的生命线

企业的关键系统一旦停摆,带来的损失可能远超技术投入。因此,技术架构必须在设计之初就内建高可用机制,而不是事后弥补。包括数据多副本、跨地域容灾、弹性伸缩、可观测性与自治修复机制。这些措施构成了一条“隐形的安全网”,确保架构成为支撑业务稳定运行的坚实后盾。 -

安全合规性:从被动防御到主动内生

安全已不再是“补丁式”的事后防护,而是架构的内生属性。设计必须符合国家政策、行业标准与企业内控要求,从数据加密、访问控制到合规审计,形成纵深防御体系。同时,随着数据跨境流动与隐私保护要求提升,架构要具备动态适配监管的能力,把合规视为竞争力的一部分。

这三条原则表面上是技术要求,本质上是战略约束与工程底线的统一。

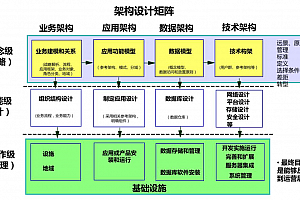

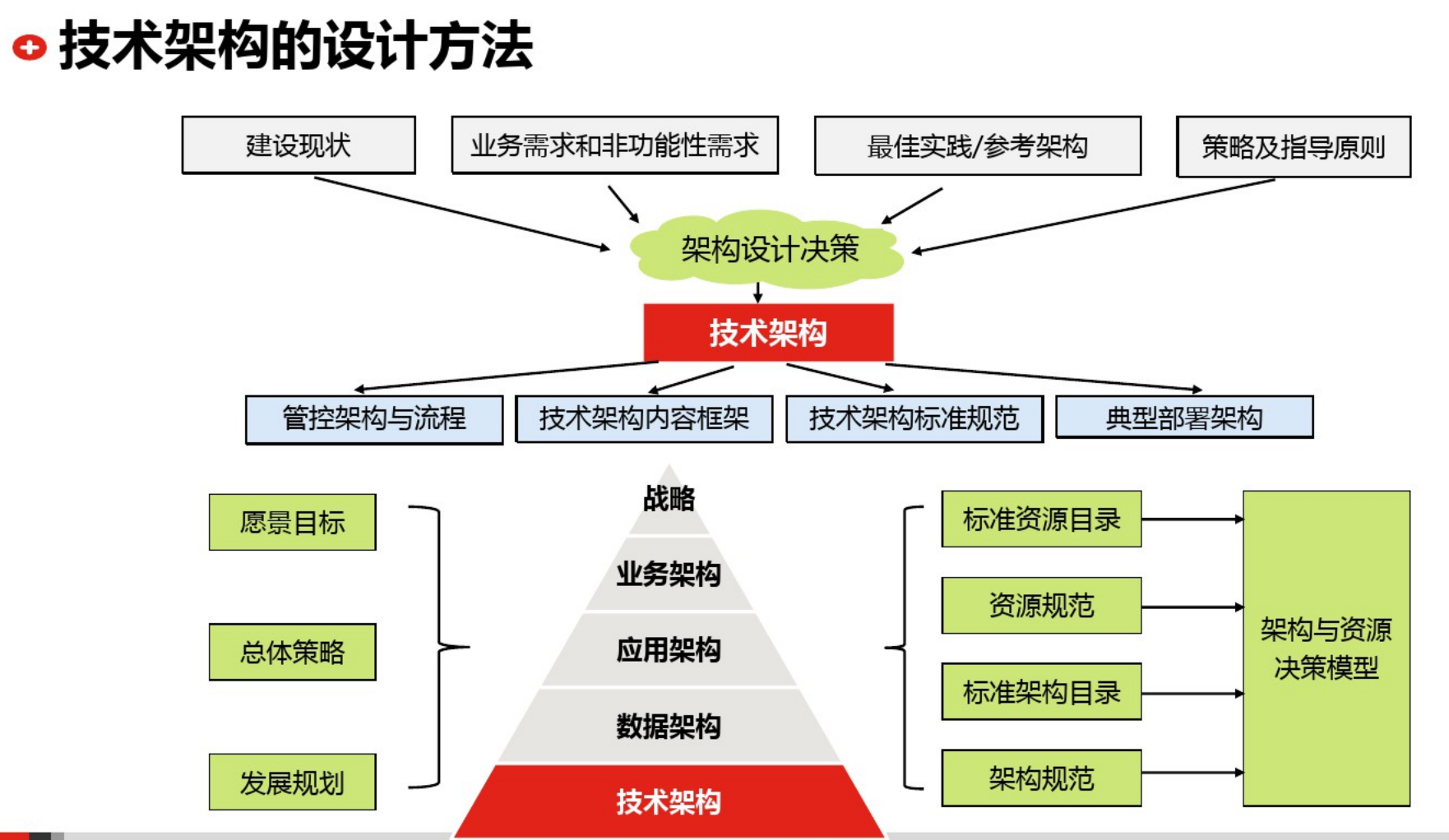

二、设计方法:从输入到决策的结构化链路

方法是将复杂问题结构化的关键。在技术架构设计中,这一过程呈现为“输入—决策—产出”的完整链路。

-

输入:多维驱动因素

包括建设现状、业务与非功能性需求、最佳实践与参考架构、战略与指导原则。现状诊断是基线,需求分析是方向,参考架构提供借鉴,战略原则是边界约束。 -

决策:架构设计决策的内核

在多因素博弈中,形成平衡与取舍。例如,在扩展性与成本之间如何取舍,在安全合规与业务敏捷之间如何权衡。这是技术架构师的专业判断力,也是架构治理的核心所在。 -

产出:结构化成果

主要体现为架构内容框架、标准规范、管控流程与典型部署架构。值得注意的是,这些产出不是静态文档,而是“可验证、可执行、可演进”的资产。比如标准规范需要通过工具化固化到研发流程,管控流程需要与项目管理体系对接,才能真正落地。

这种方法论的价值在于,把战略目标分解为具体的架构蓝图,并嵌入治理机制,使架构成为可被管理的“结构性资源”。

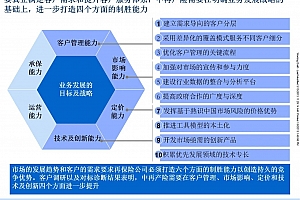

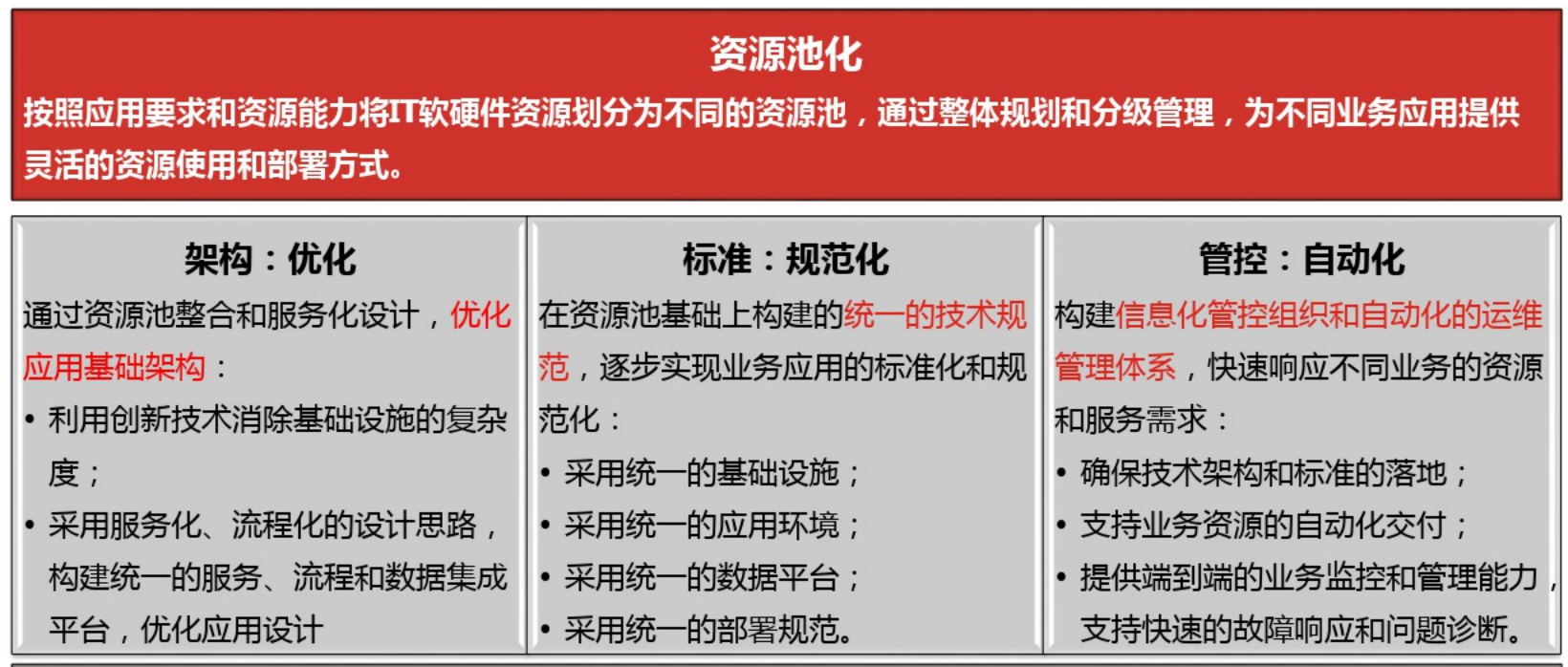

三、设计思路:优化—标准—自动化的演进逻辑

思路决定了架构的落地路径,是从原则到方法的承接与转化。

-

架构优化:解决复杂度与碎片化

通过应用基础架构的整合,实现跨业务、跨系统的统一平台。例如,业务流程的服务化改造、数据流与信息流的一体化设计。这是第一步,目标是降低复杂度,消除“烟囱式系统”。 -

标准化:保障扩展与复用

在优化的基础上,通过资源池化、技术标准化形成统一的架构规范。这不仅降低了运维与建设成本,还提升了复用性与可扩展性。标准化的背后是一整套元模型与架构库的支撑,使企业能够像“搭积木”一样快速构建新业务。 -

自动化:迈向智能化架构治理

当规模与复杂度提升,人工治理难以为继,必须依靠自动化。通过配置自动化、运维自动化、监控自动化,再逐步迈向智能化自治。这是保证架构可持续演进的关键环节,也标志着从“手工架构”到“智能架构”的跃迁。

这种思路构建了一个清晰的演进逻辑:优化是基础,标准化是桥梁,自动化是未来。三者相辅相成,共同推动企业技术架构走向长期健康与可演进的状态。

四、75页技术架构设计案例

EA之家 » 技术架构设计的原则、方法和思路,附75页PDF案例