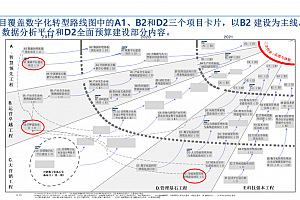

附件为21页华为数据治理方法论PDF

在数字化转型的过程中,“数据治理”几乎是每个企业都会提到的词。但现实中,很多企业喊得响,做得差:口号有了,制度有了,甚至工具也买了,却依然数据混乱、报表口径不一、业务难以支撑。这让不少人质疑,数据治理是不是一个“务虚”的概念。

然而,华为的实践却被业界公认为比较成熟,甚至在很多咨询和客户交流场合,被当成参考标杆。那问题来了:为什么别人做不好,华为能做成?

一、别人为什么常常做不好?

-

停留在IT视角

很多企业把数据治理交给信息部门,以为买一套工具、搭一个平台就能解决问题。结果业务部门缺乏参与,IT又不懂业务,治理只能停留在“数据搬家”和“做库表”的层面。 -

缺乏顶层推动

不少企业的数据治理项目缺少高层背书,最后只能成为信息中心的孤军作战。没有预算支持,没有跨部门的约束力,治理工作往往不了了之。 -

职责不清晰,推诿扯皮

谁负责口径统一?谁来裁决争议?业务说IT没落实,IT说业务没标准,结果就是问题长期堆积,报表永远对不上。 -

没有度量与反馈

许多企业在启动时轰轰烈烈,但缺乏持续的度量和评估,项目一结束治理也就戛然而止,最终陷入“反复重启、反复失败”的怪圈。

二、华为为什么能做成?

华为的方法论和实践,正好在这些问题上形成了完整的闭环。

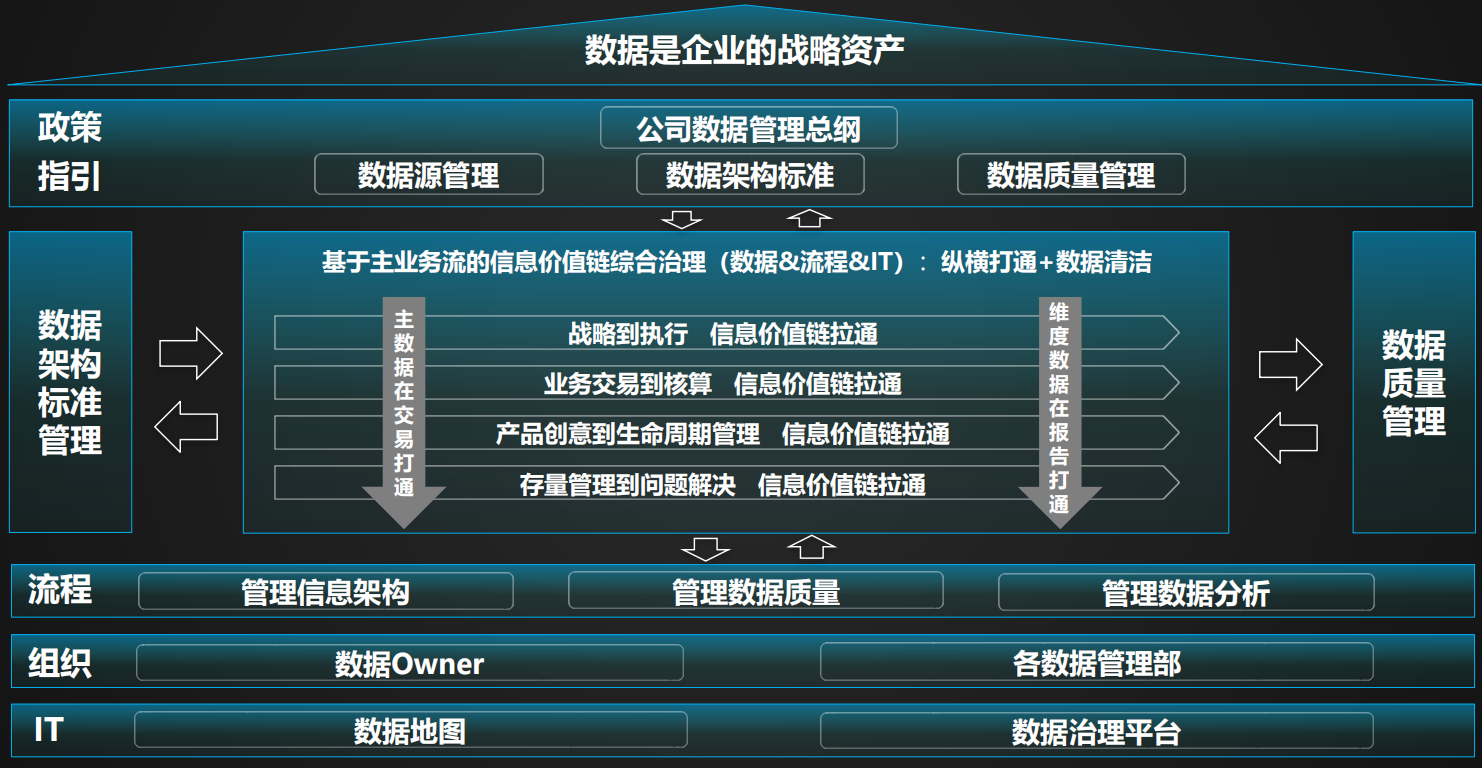

1. 顶层重视:战略牵引与文化塑造

在华为,数据治理不是IT的事情,而是企业战略的一部分。华为在战略层设立了数据治理领导组,由高层和各部门负责人共同组成,明确提出“数据即资产”。这不仅仅是一个口号,而是通过政策、预算、文化去推动,把数据治理当作企业长期竞争力的组成部分。

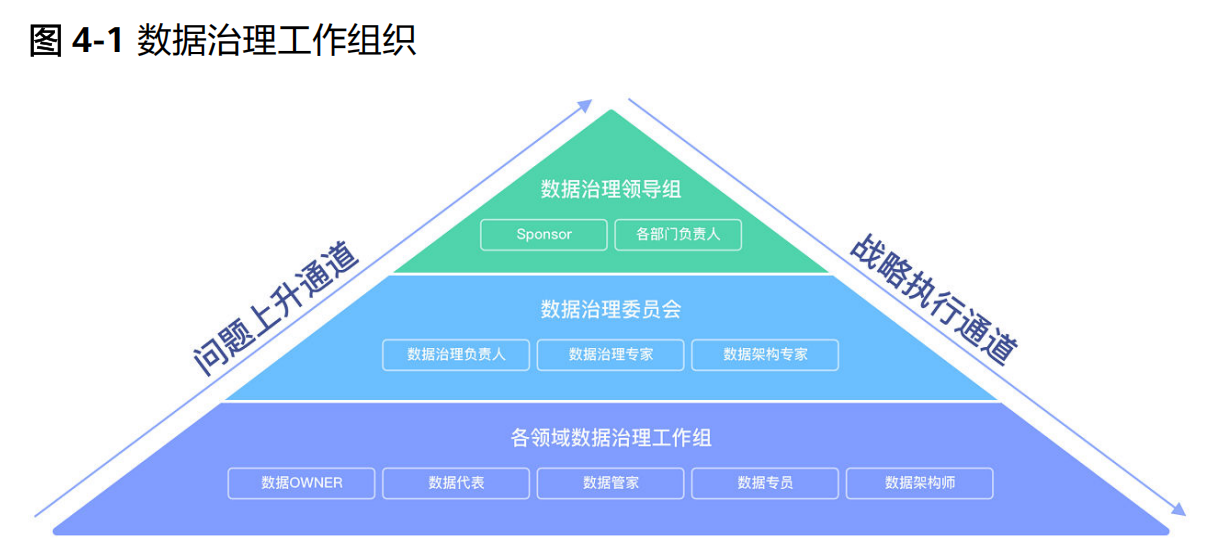

2. 组织完备:业务与IT的共治模式

华为的数据治理组织分为三层:战略层、运作层和领域层。尤其在领域层,华为设置了数据Owner、数据代表、数据管家、数据专员、数据架构师五大角色。

-

数据Owner代表业务负责裁决,

-

数据代表深耕流程,

-

数据管家维护规范,

-

数据专员解决具体问题,

-

数据架构师则保证IT实现。

这让业务和IT真正被“绑”在一起,避免了业务甩锅IT、IT抱怨业务的常见情况。

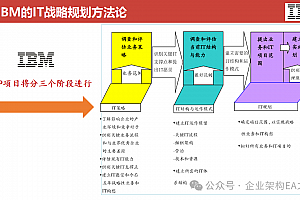

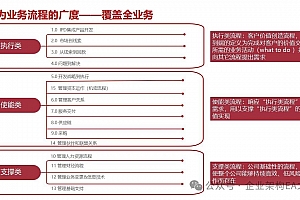

3. 方法论与平台结合

华为不仅提出了DAYU数据治理方法论,而且在自家DataArts Studio平台实现了流程化落地。比如数据标准、质量、安全、资产、服务等九大模块域,都在平台中有对应的功能,避免了“头重脚轻”的空转。

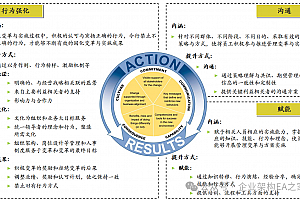

4. 度量与改进的闭环

华为建立了成熟度评估+评分卡的双重度量体系:

-

每年一次的成熟度评估,帮助制定总体目标;

-

每季度一次的评分卡,由业务与IT部门共同打分,持续推动改进。

这保证了数据治理不会停留在一次性项目,而是成为长期演进的能力。

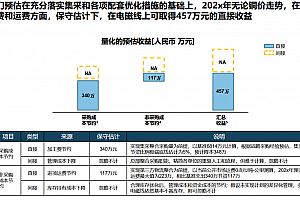

5. 成果显效:从财务报表看治理成效

以财务为例,治理之前,一个收入分析需要从五个系统导数,11个人花50小时处理;治理之后,华为能在3天出财报初稿、5天完成终稿。这种对比不仅提升了效率,也增强了高层对数据治理价值的认可,真正做到了“用数据支撑决策”。

三、业界认可的核心原因

总结来看,华为之所以能成为业界认可的标杆,有三点核心:

-

顶层驱动:战略和预算保证治理不是空中楼阁。

-

组织机制:业务和IT共治,角色清晰、责任明确。

-

闭环管理:方法论+平台+度量,让治理可持续,而不是“一阵风”。

换句话说,华为解决了别人做不好数据治理的三个症结:没人管、没人做、没人评。在华为,治理不仅有人管(领导组)、有人做(工作组)、还有人评(度量体系),最终才形成了闭环。

四、对其他企业的启示

对大多数企业而言,借鉴华为经验最重要的不是照搬工具,而是思路:

-

数据治理必须要有高层支持;

-

必须让业务部门深度参与;

-

必须把治理当成一个长期演进的机制,而非短期项目。

只有这样,数据治理才能真正成为数字化转型的基础能力。

五、华为数据治理方法论PDF21页参考借鉴

EA之家 » 华为数据治理为什么被业界公认比较好?附华为数据治理方法论

![数据资产建设实践要点[39页PPT]](https://eahome.com.cn/wp-content/themes/ripro/timthumb.php?src=https://eahome.com.cn/wp-content/uploads/2024/12/1734355008-4ffce04d92a4d6c.png&h=200&w=300&zc=1&a=c&q=100&s=1)