附件为228报告

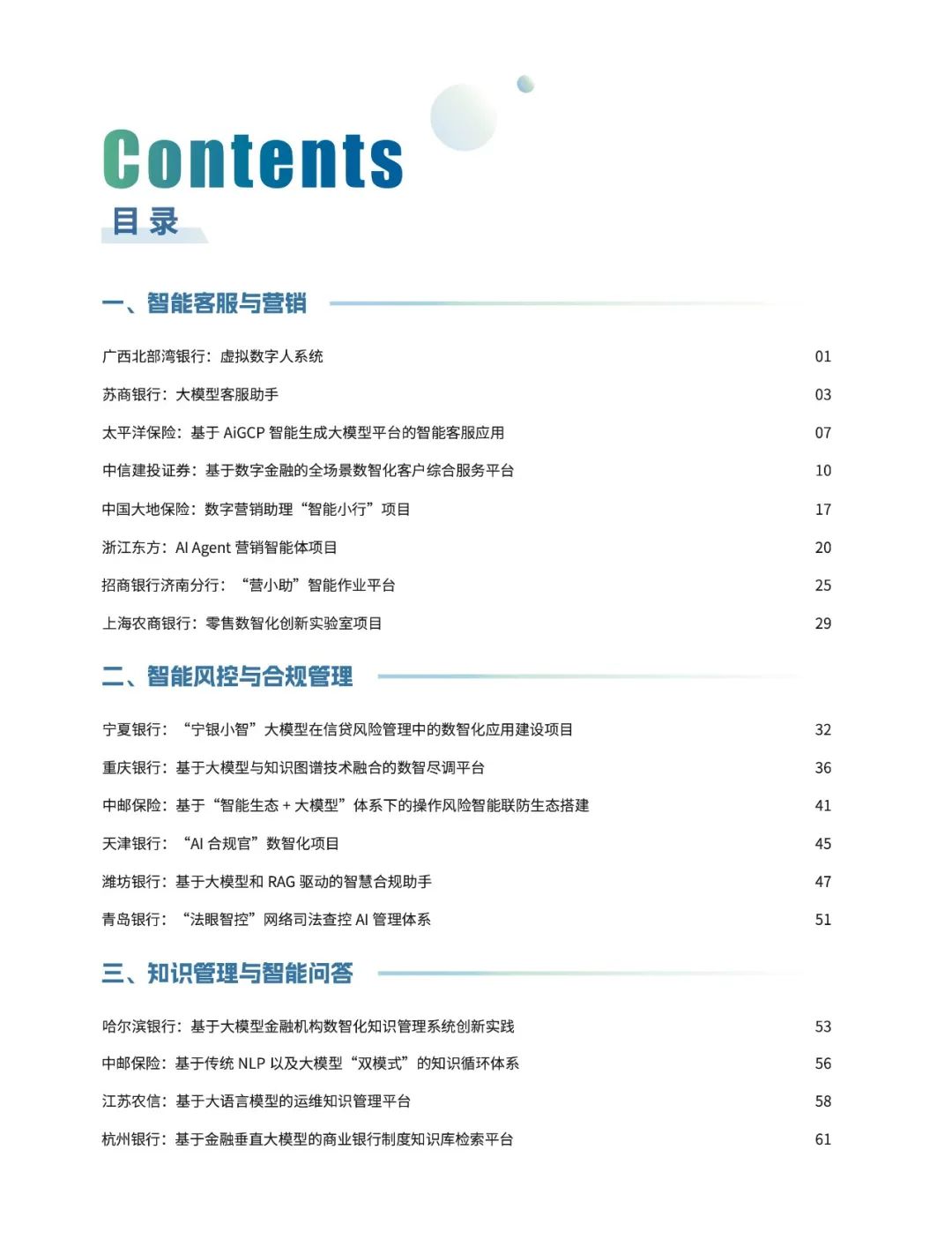

在全球人工智能快速演进的背景下,大语言模型(LLM)和智能体(Agent)正成为金融行业数字化转型的关键推手。《2025 金融大模型应用与智能体建设案例集》汇集了银行、保险、证券等多领域的标杆案例,呈现出从客服到风控、从知识管理到平台建设的全景化实践路径。这不仅是行业成果的集中展示,更为金融机构如何选型、落地、优化 AI 能力提供了明确的参照系。

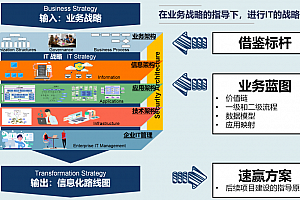

1. 从技术导向到场景驱动——落地的首要原则

案例集最突出的特点,是以业务场景为分类主线,而非以技术功能分块。这种场景导向的思路,对于金融行业至关重要。金融业务不仅对安全、合规、精度有极高要求,还分布在客服、营销、风控、投顾、运维等不同链路。将大模型应用与业务痛点直接挂钩,可以避免“为技术而技术”的盲目投入,确保每一笔技术投资都有明确的回报目标。

例如,广西北部湾银行的虚拟数字人并非为了展示技术新潮,而是瞄准跨境金融的语言沟通难题与 7×24 小时服务需求,实实在在提升了客户触达率与业务办理效率。

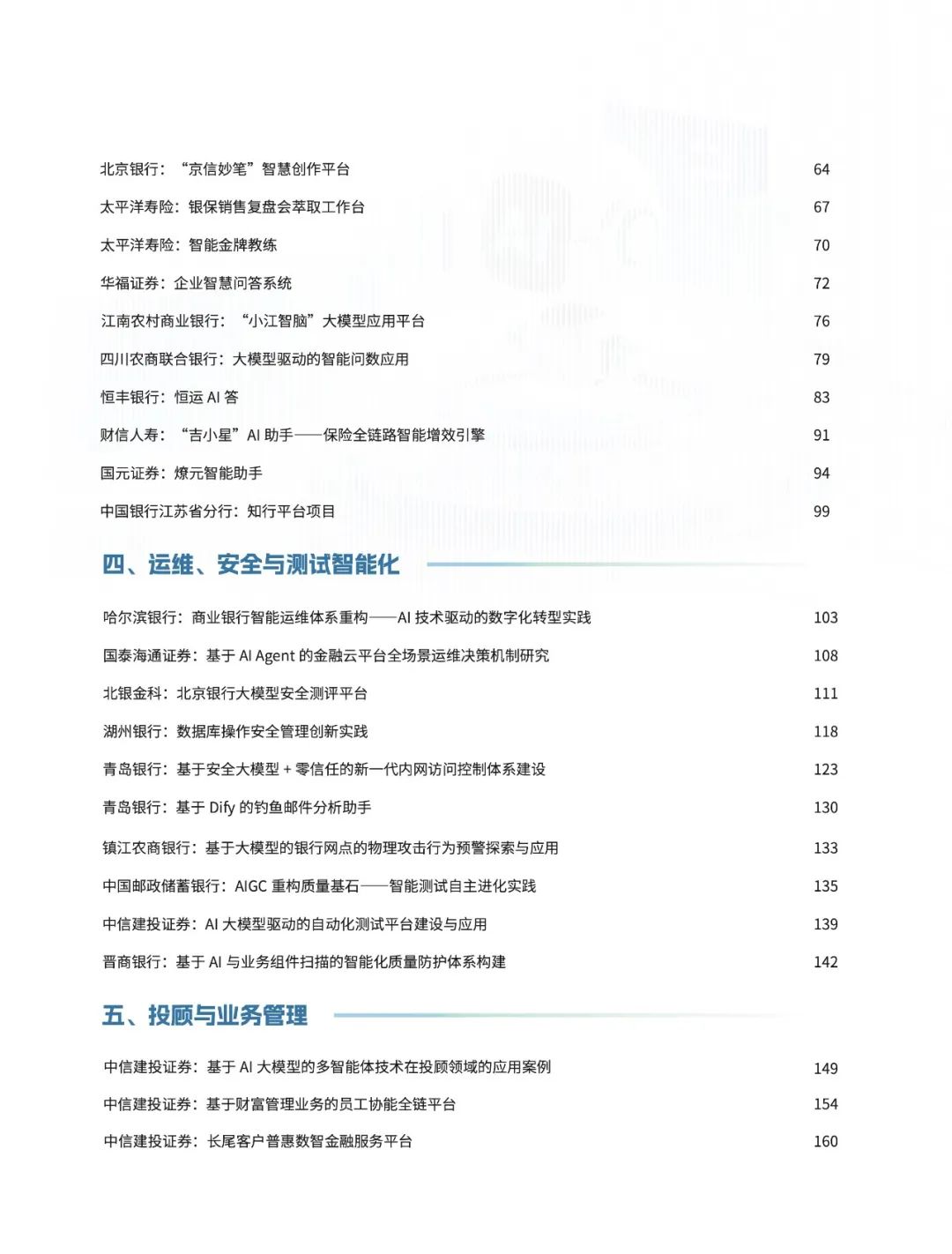

2. 大模型与小模型的组合策略——精度与泛化的平衡

在金融领域,既需要大模型的泛化与跨域能力,又需要小模型的高精度与垂直适配。中信建投证券的“全场景数智化客户综合服务平台”采用“大模型 + 专业小模型”架构,通过行业语料微调和轻量化技术(LoRA、P-Tuning 等),将通用底座与金融专属任务结合,实现了智能客服场景中 90% 以上的准确率。这种混合策略值得金融机构普遍采纳:大模型提供通用认知与推理,小模型则确保领域内的专业性与合规性。

3. 知识中台与 RAG 架构——准确性与可解释性的核心保障

多个案例反复提到 RAG(检索增强生成)与知识图谱的结合,这是防止大模型“幻觉”输出的有效方案。

-

知识图谱 提供结构化语义关系,确保信息来源可溯、可控;

-

向量检索 将自然语言查询转化为向量匹配,快速定位相关知识片段;

-

大模型生成 在精确检索的基础上,进行自然语言生成与个性化优化。

这种“检索 + 生成”的双层机制,对于合规审查、投顾建议、风险管理等需要可解释性的场景,尤为关键。

4. 客服场景的全链路智能化——事前、事中、事后的闭环

在客服领域,苏商银行的“大模型客服助手”展示了完整的智能化路径:

-

事前:利用大模型构建与维护知识库,自动生成标准问与相似问;

-

事中:实时对话中提供话术推荐、副驾辅助,提升坐席处理速度与准确性;

-

事后:自动化质检结合情绪分析,反馈优化知识库与话术策略。

这种闭环不仅提升了客服效率,更通过持续的反馈迭代,使大模型的回答质量与业务贴合度不断提升。

5. 技术架构的模块化与多模态融合——未来适配力的关键

领先机构普遍在架构设计上坚持模块化、可扩展原则,将 NLP、ASR(语音识别)、TTS(语音合成)、多模态感知等能力组件化管理。这不仅便于快速集成新技术,还支持跨渠道(电话、App、微信、智能终端)的服务一致性体验。例如太平洋保险基于 AiGCP 平台构建的多渠道接入能力,使得客服场景能快速迁移到新触点,保障用户体验一致。

6. 双轮驱动的价值衡量——经济效益与社会效益并重

多数案例不仅强调降本增效(如减少人工客服成本、提升并发处理能力),还强调社会价值,例如:

-

提升跨境金融的可及性,服务东盟国家客户;

-

普及金融与保险知识,增强公众风险防范意识;

-

提升金融服务的包容性与可获得性。

这种经济与社会效益并重的思路,对于金融行业的长期发展与品牌形象构建至关重要。

7.报告

EA之家 » 金融行业大模型与智能体落地的深度解读,附报告