附件为77页PDF

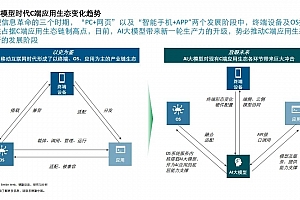

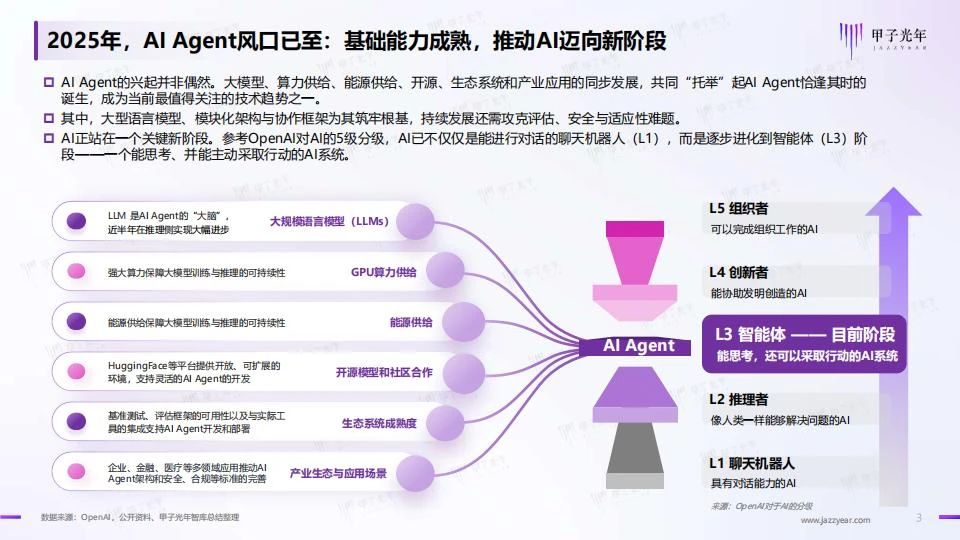

一、Agent概念的再定义:从Chatbot到“数字员工”

报告开篇便指出,AI Agent正处在从L1聊天机器人、L2推理者到L3智能体的跃迁期。这一跃迁的实质在于:

-

交互逻辑的变化:从“问答式反应”变为“目标导向的主动执行”。传统Chatbot仅能回答问题,而Agent需要完成任务。

-

系统架构的变化:加入了记忆(长期与短期)、工具调用(API、软件、硬件控制)、规划(任务分解与路径优化)与行动(执行闭环)四大组件。

-

组织角色的变化:从“辅助助手”变成“数字员工”。AI不再只是提建议,而是接到目标后能自主规划并交付结果,这意味着企业将AI真正纳入业务责任链条。

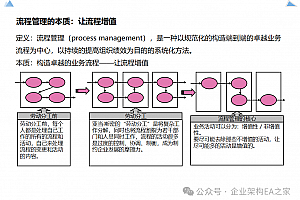

这一变化的核心挑战是:从信息处理到流程执行的跨越,而这恰恰是企业级Agent与消费级Agent最根本的分水岭。

二、企业级Agent的硬核要求:治理与非功能性属性

很多讨论只谈Agent的“功能能做什么”,但报告强调企业级Agent的标准不在功能,而在非功能性特质:

-

高可靠性:必须达到接近关键业务系统的容错和恢复能力(如99.99% SLA),否则无法支撑金融、制造等核心场景。

-

集成性与可操作性:Agent不是孤岛,必须无缝嵌入ERP、CRM、HRM等遗留系统,打通企业的数据与流程壁垒。

-

治理与控制:企业要求Agent具备审计日志、策略控制与权限管理,避免其“自主性”成为风险源。

-

安全与合规:企业级AI需严格遵守行业法规,尤其在金融、医疗等场景下,数据必须隔离,绝不可被外部模型训练使用。

换句话说,企业级Agent要想“可落地”,不仅是“智能化”,更是“工程化”。报告在这里点明了一个关键:Agent要成为企业软件的新形态,必须继承企业IT治理传统,而不是绕过它。

三、协议与生态:从孤立Agent到多智能体协作

报告在技术层面对Agent协议的演进做了详细梳理,从早期KQML、FIPA-ACL到Web Services,再到如今的MCP、A2A、ACP、ANP。这部分极具深意:

-

MCP(模型上下文协议)相当于LLM的“USB-C”,统一了工具调用接口,让Agent可以像插件一样调用企业现有软件。

-

A2A(Agent-to-Agent协议)则解决了企业内部多个智能体如何分工协作的问题,类似“任务委托语言”。

-

ANP(Agent Network Protocol)更进一步,尝试打造“智能体的HTTP”,推动去中心化的Agent协作网络。

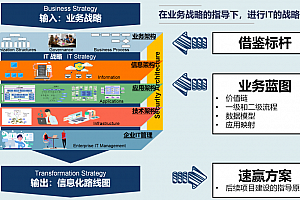

这意味着,企业级Agent不只是一个“产品”,而是一种新型操作系统逻辑:前端由Agent承载任务交互,中端由协议实现多Agent协作,后端对接企业IT生态。

四、行业深度:不仅是“效率提升”,而是生产力重构

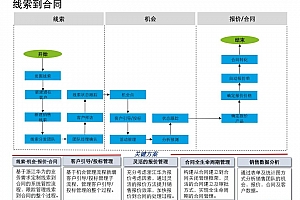

金融领域

报告强调,AI Agent在金融的价值并不只是“智能客服”或“投顾助手”,而是推动决策逻辑的重构:

-

端到端自动化:贷款全流程、风控审批、尽调报告生成,打破传统跨部门壁垒。

-

实时响应:基于市场波动做毫秒级反应,超越人工“事后决策”。

-

持续学习:在风险、合规场景中不断优化策略,真正实现动态风控。

这标志着金融服务模式从“流程驱动”转向“供需匹配”,即在保持安全合规的前提下,通过Agent降低金融服务门槛,实现普惠性。

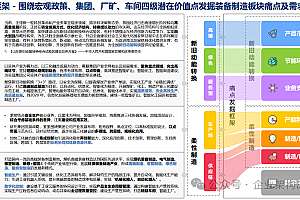

制造领域

制造场景的复杂性使得Agent不仅是“降本增效”,而是对整个工业模式的重新定义:

-

在研发环节,Agent通过仿真优化、创成式设计直接进入设计决策层。

-

在生产环节,它通过智能排程、预测性维护打破传统MES(制造执行系统)的局限。

-

在供应链环节,Agent通过智能协同,实现跨企业、跨环节的“实时优化”。

这意味着制造业的数字化不再依赖僵化的流程软件,而是通过Agent形成一个实时、柔性的智能生态。

医疗领域

医疗的关键在于信任与精准性。报告指出,AI Agent将医护从“重复劳动”中解放出来,推动诊疗模式的再造:

-

在医生侧,它是“智能助手”,辅助影像诊断、病例分析。

-

在患者侧,它是“健康伴侣”,覆盖慢病管理、康复指导、老年护理。

-

在科研侧,它是“加速器”,从实验设计到产品迭代缩短创新周期。

其深层含义是:AI Agent不只是医疗工具,而是推动医疗生产方式本身的转型。

五、报告

EA之家 » 解读《企业级AI Agent价值及应用报告》:从技术炒作到产业深水区,附报告