附件为华为内部解密文档10页PDF

一、核心原点:业务流是客观存在的 “价值主线”

华为在流程建设中首要认知是:业务流是企业价值创造的客观载体,即从接收客户需求到交付服务、获取客户满意的端到端(E2E)过程,且所有与客户相关的业务流 “天然从客户到客户”。

典型误区修正:早期华为曾试图主观设计流程,后发现 “条条大路通罗马,但总有一条最近的路”—— 如研发流程,经与摩托罗拉、诺西、IBM 等企业对标,最终收敛到高度一致的框架,核心是找到并适配真实业务流。

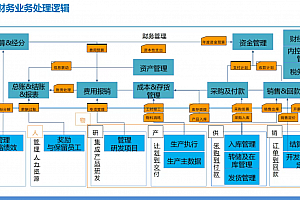

实践锚点:业务流是流程、IT、质量、运营的共同基础 —— 流程描述业务流,IT 承载业务流,数据是业务流的信息载体,质量要求嵌入业务流,运营围绕业务流运转,脱离业务流的管理动作必然失效。

二、五要素的定位与华为实践误区

1. 流程:业务流的 “固化载体”,而非主观设计

华为将流程定义为 “优秀作业实践的总结”,核心目标是实现 “成功可复制”,但早期曾陷入两大误区:

ITR(网上问题处理流程)初期以 “产品技术等级” 定级故障,导致研发与 GTS(全球技术服务)部门频繁内耗 —— 研发关注技术指标,GTS 关注现场解决,却忽略客户端 “受影响用户数量、中断时长” 等核心诉求,流程沦为内部管理工具。

优化方案:转向客户视角,以 “客户影响三要素”(用户数、时间、业务重要性)自动定级,所有 IT 系统与流程优先级向 “快速响应客户问题” 倾斜,内部考核暂时让位于客户价值,流程效率显著提升。

误区 2:混淆 “局部流程” 与 “端到端流程”。

LTC(线索到现金)变革初期,华为认为交付流程 “只需优化现有版本”,后发现仅存在 “项目管理流程 + 站点流程”,如同 “研发没有完整流程,只有项目管理流程”。

破局关键:参考 T-MOBILE 运营商的网络部署全流程,明确 “华为交付是客户整体流程的一环”—— 对欧洲运营商,仅承担部分环节;对马来西亚等缺乏全流程能力的运营商,则延伸服务链条,最终重构出真正的端到端交付流程。

组织适配原则:早期流程与部门强绑定,导致 “部门改则流程改”;后期改为 “流程定义角色,组织承载角色”,如 IPD 流程中设立跨职能的 PDT(产品开发团队),避免组织壁垒割裂业务流。

2. 数据:流程运转的 “核心燃料”,曾因忽视导致 IT 碎片化

华为在 IPD(集成产品开发)变革中深刻体会到:数据是业务流中流动的信息,每个环节输出必须满足下游需求,否则即为 “无效作业”。

历史教训:IPD 变革前 10 年,因未系统梳理 “产品信息架构 + 数据标准”,未打通业务流中的数据流,导致 IPD 领域 IT 系统零散 —— 研发、生产、供应链数据不互通,部分环节需人工录入转换,既低效又易出错,被内部调侃为 “工程师的乐园,客户的噩梦”。

优化路径:后续以 “数据流定义流程交付件” 为核心,先明确各环节需输出的结构化 / 非结构化数据(如设计文档、物料清单),再基于数据标准定义 IT 应用架构与接口,最终实现 “主流程集成贯通本质是数据贯通”。

经营管理价值:数据不仅支撑流程,更是经营基础 —— 华为发现 “基础数据不准确会导致经营报告失真”,如客户订单数据误差会影响产能规划,因此建立 “数据入口管控机制”,从源头确保信息有效性。

3. IT:流程的 “固化工具”,而非万能解决方案

华为对 IT 的定位清晰:用技术手段固化流程,实现数据自动传递与集成,但需避免 “盲目 IT 化”。

核心作用:无 IT 支撑的流程易成 “纸面文件”—— 如 ITR 流程优化后,通过 IT 系统实时采集客户故障信息、自动定级、分派处理人员,替代原有人工统计,响应速度提升 40% 以上。

适用边界:明确 “仅当流程使用者多、存在效率问题时才需 IT”—— 若仅 30 人以内的部门使用流程,人工流转即可,避免资源浪费。

最高目标:流程化组织建设的理想状态是 “端到端业务流全由 IT 支撑”,所有作业与数据均通过系统承载,实现全链路自动化,如 LTC 流程后期实现 “线索 – 商机 – 订单 – 交付” 数据全贯通,无需人工干预。

4. 质量:嵌入流程的 “内生要求”,而非独立管控

华为以质量管理大师 Philip Crosby 的 “质量即符合要求” 为核心,将质量要求彻底融入业务流:

过程质量优先:早期曾尝试 “流程与质量分离管控”,发现 “业务跑完再查质量已无效”,遂改为 “在流程各环节定义输入输出标准 + 质量 Checklist”—— 如研发阶段的 DCP(决策评审点),需先满足 “设计文档完整性、测试通过率” 等质量要求,才能进入下一环节。

内控:初期内控与流程分属两个部门,导致 “内控热火朝天,流程我行我素”;后期合并为 “流程内嵌内控”,核心抓两点 ——“职责分离”(防腐败与财务风险)、“关键控制点”(设置控制程序),如采购流程中 “询价与定价角色分离”。

信息安全:曾陷入 “修万里长城” 的误区,发布 100 多个管控文件仍防不胜防;后转变思路 “只保护核心资产”,基于业务流识别核心信息(如客户合同、核心技术文档),在流程节点设置保护机制,同时将 “信息共享率” 纳入考核,避免过度管控。

网络安全:要求产品在研发、生产、交付全流程中 “自带防御能力”,如基站设备出厂前需通过流程化的安全漏洞检测。

5. 运营:让流程 “周而复始转动” 的保障机制

华为定义运营为 “瞄准业务目标,沿流程循环运转的管理活动”,核心解决 “流程静止” 问题:

运营的核心载体:以 DSTE(战略到执行)流程为顶层框架,整合战略规划、业务规划、财经、HR、流程 IT,再向下分解到 IPD、LTC、ITR 等业务流程的运营 —— 如 LTC 运营需监控 “项目交付周期、合同履约率、客户满意度” 等指标。

基层运营动作:要求所有业务围绕流程转动,如区域销售管理需 “沿销售流程推进”,商务管理需 “管控合同质量”;若发现流程与业务场景不匹配,需先遵从流程再推动优化 ——“未转过流程就谈问题,都是空谈”。

运营组织支撑:在各级组织设立质量与运营部门,定期复盘 “流程执行效率、数据达标率、缺陷逃逸率”,如 ITR 运营中通过跟踪 “客户问题解决时长”,持续精简审批节点、优化 IT 响应机制。

三、落地关键:流程与组织的匹配及责任界定

华为流程建设的最终落脚点是 “流程化组织”,核心解决 “流程落地难” 问题:

组织设计原则:“流程确定角色,组织承载角色”—— 避免组织跨多段流程,如某部门若承载流程 A 的环节 1 和流程 B 的环节 3,易导致权责割裂;理想状态是 “组织要么完整承载一段流程,要么支撑主流程”。

责任界定:明确 “业务主管是流程第一责任人”—— 早期代表处抱怨流程问题时,常指责流程 IT 部;后期调整为 “流程有问题,先找业务主管”,因流程需业务部门主导设计,流程 IT 部仅提供 “流程设计方法、IT 技术支撑”,顾问公司则提供 “行业标杆案例参考”(如政府事务流程曾通过 IBM 顾问发现 80% 的工作缺失)。

文化建设:核心是让员工从 “流程的奴隶” 变为 “流程的主人”—— 主动发现流程与业务的不匹配,在授权范围内优化,授权外则推动跨部门协同,形成 “遵从 – 发现问题 – 优化” 的闭环。

四、10页PDF内部文件解密:谈业务、流程、IT、质量、运营的关系

免责声明:解读章节属EA之家原创,享有内容版权。《案例》章节来源于各文库类平台,内容无法找到真正来源,如有标错或文章所使用的图片文字链接等涉及侵权,请尽快与我们联系处理,谢谢。

EA之家 »

华为流程变革实践指南:业务、IT、质量与运营的协同体系搭建,附内部解密文档