附件为191页PDF文件。

华为的质量管理体系,并非一蹴而就的制度性堆砌,而是一条从流程建设起步、逐步走向质量文化沉淀、最终构建以客户体验为导向的闭环质量管理体系的长期演进之路。

最初,质量只是服务客户的一个手段。真正让“质量”成为公司战略核心的起点,源于2000年的一次“质量反思大会”。任正非将退回来的设备单板和频繁飞往客户现场的机票装裱成“警示奖品”,悬挂于员工办公桌前。这场大会让华为内部第一次深刻意识到:以客户为中心,必须以可靠的产品为前提。

1.以流程为纲:IPD+ISC+CMM构建质量基础

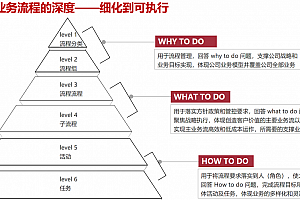

2000年,华为借助IBM的咨询服务,引入了IPD(集成产品开发)流程与ISC(集成供应链)体系,同时从印度软件产业中汲取经验,导入了CMM软件成熟度模型。流程化的系统建设是质量管理的第一阶段,通过标准化作业来减少人为差异,确保产品的一致性与可交付性。这一阶段的核心,是用流程说话,用制度保障产品质量。

2.以标准为器:构建面向全球的质量度量体系

随着华为在欧洲市场的快速拓展,不同国家和运营商的标准要求催生了第二阶段:以标准为基础的质量管理体系。华为逐步建立起自身统一的质量标准,能够支持全球同步发布产品。这一阶段的关键,是将客户对产品性能、安全、适配性的要求转化为量化指标,贯穿研发、设计、测试、制造的全过程,从而提升国际客户的接受度与信任度。

3.以文化为根:从“达标”到“零缺陷”

进入日本、韩国市场后,华为遭遇更严苛的质量标准。日本客户强调“零缺陷”与“工匠精神”,哪怕是千分之一的缺陷也不能容忍。这使华为意识到,仅靠流程和标准无法满足极致质量的要求。2007年,70多位中高层召开质量研讨会,确立了以克劳士比“四项基本原则”为核心的质量文化:“质量定义明确、预防优先、零缺陷目标、质量衡量用成本”。这标志着华为迈入了“以文化驱动质量”的管理阶段——质量不再是制度,而是一种信仰。

4.以客户为本:建立质量闭环管理体系

在文化基础之上,华为进一步引入日本Kano模型,将用户需求划分为基础型、期望型、兴奋型,从而构建起“客户满意度驱动”的闭环质量管理体系。这一阶段的关键转变,是质量不仅要“合格”,更要“令人满意”,追求用户感知与体验的极致提升。

5.双向闭环:正向机制与逆向机制的协同

华为的质量管理不是独立部门的职能,而是融合在产品开发、供应链、销售与服务等所有业务流程中。公司设立了“客户满意与质量管理委员会(CSQC)”,由轮值CEO亲自挂帅,横向联动各层级,实现正向质量治理。而在逆向机制上,华为每年召开客户大会,收集TOP问题清单,匹配责任团队闭环解决,并接受客户年度投票检验。这种正反闭环机制,构成了“从客户中来到客户中去”的质量闭环管理逻辑。

6.零缺陷文化:从“术”到“道”的质量哲学

华为认为,真正的质量不是靠制度检查出来的,而是靠每个员工“第一次就把事情做对”。这种零缺陷思维贯穿于战略设定、组织考核、员工培训与激励之中。CEO定下目标,管理者排名问责,员工培训与激励双轨并举,推动全员质量意识与执行力的提升。更进一步,华为建立了从原材料到整机出厂的五层质量防线,通过自动化检测与数据拦截机制实现对全价值链的闭环控制。

7.中西融合:以流程为骨、以文化为魂

华为的质量体系深受德国与日本管理哲学的影响:德国带来的是规则、标准与制度化流程;日本带来的是精益、持续改善与员工主动性。前者奠定了流程驱动的系统架构,后者则成就了全员参与的文化土壤。两者融合形成了华为“大质量观”的内核:质量不仅是“可靠”,更是“满意”;不仅看得见,更要感受得到。

8.质量的未来:第五阶段的管理进化

全球质量管理的发展已历四个阶段:1)质检独立;2)统计控制;3)全面质量管理;4)零缺陷文化。而华为所构建的“以客户体验为核心的质量闭环”,正推动全球质量管理迈向第五阶段——质量成为企业战略的有机组成,通过文化引导、体系保障与体验驱动,实现从“做对”到“感知好”的跃迁。

9.192页华为质量管理

EA之家 » 华为质量管理体系的演进逻辑与运营精髓,附191页案例